Erfolgsfaktoren für das Management von komplexen IT-Projekten mit Schwerpunkt SAP

Arbeit über Erfolgsfaktoren für komplexe SAP-Projekte. Kombiniert systematischen Literaturreview mit empirischer Expertenforschung. Untersucht technologische und organisatorische Faktoren, Projektmanagement-Methoden und das SAP Activate Framework für erfolgreiche ERP-Implementierungen.

Cian Ehrismann

10/30/202549 min read

Fachbereich Wirtschaft

Erfolgsfaktoren für das Management von komplexen IT-Projekten mit Schwerpunkt SAP

Inhaltsverzeichnis

II. Abbildungsverzeichnis4

III. Tabellenverzeichnis4

IV. Abkürzungsverzeichnis4

1. Einleitung5

1.1. Problemstellung5

2. Begriffsabgrenzungen und Definitionen6

2.1. Komplexität in IT-Projekten6

2.2. Erfolg und Erfolgsfaktoren10

2.2.1 Der Erfolgs- und Misserfolgsbegriff10

2.2.2. Messung des Erfolgs und Misserfolgs12

2.2.3. Die Erfolgsfaktorenforschung und Erfolgsfaktoren13

2.3. SAP-Projekte15

2.3.1. SAP im Überblick15

2.3.2. SAP-Systeme im Laufe der Zeit16

2.3.3. SAP Betriebsmodelle20

2.3.4. SAP-Projekttypen und ihre Merkmale22

2.3.5. Das SAP Activate Framework25

3. Forschungsdesign und Forschungsmethoden29

3.1. Aufbau der Forschung 29

3.2. Systematischer Literatur Review30

3.2. Mixed-Method-Ansatz32

4. Durchführung des Systematischen Literatur Reviews (SLR)33

4.1. Planung des Reviews33

4.2. Literaturrecherche und -auswahl33

4.3. Literaturanalyse und -synthese36

4.3.1. Technologische Perspektive der KEF38

4.3.1.2. Adäquate SAP-Strategie39

4.3.1.3. Adäquates SAP-System „Technical Fit“40

4.3.2. Organisatorische Perspektive der KEF40

4.3.2.1. Top Management Beteiligung und Unterstützung40

4.3.2.2. Effektives Projektmanagement41

4.3.2.2.1. Auswahl geeigneter Projektmanagement-Methoden41

4.3.2.2.2. Klare Projektziele und Vorgaben „strategic Fit“41

4.3.2.2.3. Scope Creep Management42

4.3.2.2.4. Ressourcenmanagement43

4.3.2.5. Zusammensetzung des Projektteams und Teamarbeit43

4.3.2.5.1. Kompetenz44

4.3.2.5.2. Einsatz von externen Experten44

4.3.2.5.3. Projekt Champion45

4.3.2.6. Monitoring und Evaluation der Performance46

4.3.2.7. Klare und detaillierte Projektplanung 46

4.3.2.8. Klarer Business Plan und Vision47

4.3.2.9. Beteiligung und Unterstützung des Projektteams47

4.3.2.10.1. Effektive Kommunikation48

4.3.2.10.2. BPR und minimale Anpassung „Vanilla Ansatz“49

4.3.2.13.3. Training und Weiterbildung 50

4.3.2.10.3. Unternehmenskultur51

4.4. Darstellung der Ergebnisse51

5. Empirische Untersuchung zur Ermittlung relevanter Erfolgsfaktoren53

2.3. SAP-Projekte

2.3.1. SAP im Überblick

SAP steht für „Systeme, Anwendungen und Produkte in der Datenverarbeitung“ und ist ein führendes deutsches Softwareunternehmen mit Hauptsitz im badischen Walldorf, dessen Kerngeschäft in der Entwicklung von Software zum Verwalten und Optimieren sämtlicher geschäftskritischer Prozesse für die Beschaffung, Produktion, Materialwirtschaft, Finanzen, das Marketing und Personalwesen, sowie anwendungsübergreifende Funktionen besteht. Für jeden dieser Unternehmensbereiche werden Geschäftsprozesse abgebildet durch Einsatz ein oder mehrerer bereits entwickelten und getesteten Anwendungsmodule, sowie einer Datenbank und zentralen Services. Darüber hinaus wird ein breites Portfolio an über 100 standardisierten und branchenspezifischen Unternehmenslösungen bereitgestellt, die zur Erleichterung von Kommunikations- und Informationsabläufen sowie den Umgang mit Datenmengen im Unternehmen beitragen.

Gegründet wurde das Unternehmen 1972 von fünf ehemaligen IBM-Mitarbeitern. Zuweilen hieß das Unternehmen „Systemanalyse Programmentwicklung“, bis es sich rechtlich der Abkürzung SAP SE annahm. Die Abkürzung SE setzt sich aus den Begriffen „Societas Europaea“ zusammen, die nach EU-Recht für eine europäische Aktiengesellschaft stehen. Das Unternehmen zählt eine Kundenbasis von mehr als 400.000, wobei 80% dieser Kunden kleine und mittelständische Unternehmen repräsentieren. Weltweit beschäftigt SAP mehr als 105.000 Mitarbeiter und hat sich seit seiner Gründung zu einem multinationalen Unternehmen entwickelt. Als führender Anbieter auf dem Gebiet der Unternehmenssoftware zeichnet sich SAP durch das größte Cloud-Portfolio unter allen Marktteilnehmern aus, wobei es mehr als 280 Millionen Cloud-Nutzer (Stand Juli 2023) betreut. Ein zentraler Mehrwert der SAP-Systeme liegt in ihrer Fähigkeit, verschiedenste Abteilungen eines Unternehmens in Echtzeit miteinander zu vernetzen und somit eine homogene Sicht auf komplexe Geschäftsprozesse zu ermöglichen. Dies trägt maßgeblich zur Optimierung von Unternehmensabläufen und -effizienz bei, indem es den Akteuren eine umfassende und präzise Informationsbasis bereitstellt. Zum einen werden sämtliche Arbeitsabläufe beschleunigt und die Mitarbeiterproduktivität erhöht, andererseits kann diese Art der Zentralisierung des Datenmanagements zu einer erhöhten Kundenzufriedenheit und Gewinnsteigerung beitragen.

2.3.2. SAP-Systeme im Laufe der Zeit

Üblicherweise werden SAP-Systeme der Kategorie ERP-Systeme (Enterprise Resource Planning) zugeordnet, welche eine effiziente Ressourcenplanung und Abbildung der betriebswirtschaftlichen Geschäftsabläufe von Unternehmen ermöglichen. Das grundlegende Fundament des Softwareangebots von SAP bildet das SAP ECC (Enterprise Central Component), das im Jahr 2004 als Resultat der webbasierten Software-Initiative mySAP.com hervorging. Trotz der Einführung mittlerweile verschiedener zusätzlicher Produkte, die mit der ECC integriert werden können, bleibt diese Komponente das Herzstück des Unternehmens. Die ECC besteht aus einer Vielzahl von Modulen und wird auf Basis einer traditionellen On-Premise-Architektur betrieben, wobei die Software direkt auf den lokalen Servern der Kunden installiert und ausgeführt wird. Die Daten werden intern in der firmeneigenen Infrastruktur gespeichert. Trotz der Bezeichnung als eigenständige Module sind sie alle ein integraler Bestandteil des SAP-Systems. Module sind Anwendungen, die eine bestimmte Funktion für verschiedene Anwendungsbereiche erfüllen. Beispielsweise gibt es für das Kostenmanagement und Rechnungswesen das Modul „Controlling (CO)“. Für das Warenwirtschaftssystem das Modul „Materialwirtschaft (MM)“. Im SAP ECC sind alle Anwendungsmodule bereits installiert. Das SAP ECC-System erfordert nach der Installation auf dem Kunden-Server zunächst eine Aktivierung und Konfiguration der einzelnen Module, bevor sie verwendet werden können. Bis dahin sind die Anwendungsmodule nur präsent, aber nicht aktiv. Die Echtzeit-Integration der meisten Module ermöglicht den Austausch von Informationen ohne, dass ein Batch-Jobnotwendig ist. Wenn in einem Modul Daten eingespeist werden, werden diese Daten in alle nachfolgenden Module übertragen. Einige wenige Module erfordern jedoch die Ausführung eines Batch-Jobs, um beispielsweise verdichtete Werte in das Hauptbuch (General Ledger) des Buchführungssystems zu übertragen. Dies trägt zur Flexibilität und Leistungsfähigkeit des SAP ECC bei.

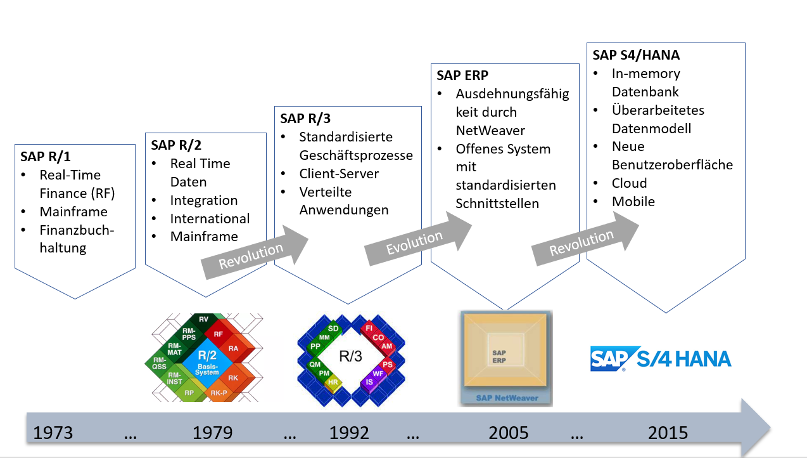

Erstmalig initiiert wurde 1973 das Finanzbuchhaltungssystem RF (wobei das R für "real-time“) steht. Dieses System diente als Basis für die fortlaufende Weiterentwicklung zusätzlicher Softwaremodule des Systems, das später als SAP R/1 Bekanntheit erlangte. Folgende Darstellung zeigt die Evolution der bisher relevantesten SAP-Systeme im Laufe der Zeit:

Abbildung 1: Die Evolution der SAP-Systeme über die Jahre (Quelle: In Anlehnung an Brunner et al., 2021, S. 13.)

Im Jahr 1979 wurde SAP R/2 auf den Markt gebracht und wurde auf Großrechnern (Mainframes) ausgeführt. Die Großrechner waren mit beträchtlichen Beschaffungskosten verbunden und daher eher für größere Unternehmen geeignet. SAP R/2 diente als eine der ersten kommerziellen ERP-Softwarelösungen von SAP und wurde auch auf internationaler Ebene vermarktet. Es integrierte Funktionen für die Finanzbuchhaltung, Materialwirtschaft, Personalwesen, Produktion, Vertrieb und andere betriebswirtschaftliche Prozesse deren Daten auf Echtzeit verarbeitet werden konnten.In der Wirtschaftsinformatik wird „Integration“ als die Fähigkeit angesehen, alle Komponenten einer betriebswirtschaftlichen Software miteinander zu verbinden und den Zugriff auf ihre verschiedenen Funktionsbereiche zu ermöglichen. Dieser integrative Ansatz ermöglicht eine nahtlose Zusammenarbeit und einen reibungslosen Informationsaustausch zwischen den verschiedenen Teilen der Software, um die Geschäftsprozesse effizienter zu gestalten und eine umfassende Sicht auf die Unternehmensdaten zu gewährleisten.

In den frühen 1990er Jahren wurde dann das SAP R/3-System entwickelt, was auf einer modernen Client-Server-Architektur basierte im Gegensatz zu der Mainframe-Architektur von SAP R/2. Diese neue Architektur ermöglichte eine bessere Verteilung der Verarbeitungslast und eine einfachere Skalierbarkeit des Systems. Mit SAP R/3 begann SAP, seine Software auf globale Kunden zuzuschneiden. Dadurch konnte SAP seine Präsenz auf dem internationalen Markt ausbauen und eine breitere Kundenbasis erreichen. SAP R/3 wurde mit einer benutzerfreundlicheren Oberfläche gestaltet, um die Interaktion mit dem System zu erleichtern. Unternehmen konnten ihre Geschäftsprozesse vollumfänglich integrieren und Informationen in Echtzeit austauschen, was eine fundierte Entscheidungsfindung und eine verbesserte Effizienz ermöglichte. Es war ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung von SAP und half dem Unternehmen, sich als führender Anbieter von Unternehmenssoftware zu etablieren.

Im Jahr 2005 folgte eine umfassende technologische Plattformerneuerung für R/3 und wurde unter dem Namen "NetWeaver" präsentiert. SAP ERP ist eine Weiterentwicklung von SAP R/3 und bietet erweiterte Funktionen, eine modernere Architektur und eine verbesserte Benutzererfahrung. SAP NetWeaver ist eine Integrations- und Anwendungsplattform, die eine technische Grundlage für die Entwicklung, Implementierung und Integration von SAP-Systemen und Drittanbieteranwendungenbietet. Mit Hilfe von SAP NetWeaver können die verschiedenen Module von SAP ERP nahtlos miteinander kommunizieren und Informationen in Echtzeit austauschen. SAP ERP wird nicht nur in einzelnen, rechtlich eigenständigen Unternehmen, sondern konzernweit verwendet. Da verschiedene Branchen unterschiedliche Daten und Prozessanforderungen haben, muss das SAP ERP-System entsprechend angepasst werden. Dieser Anpassungsprozess wird als "Customizing" bezeichnet und umfasst Einstellungen für jedes Modul. In der Regel werden hierzu IT-Experten und Berater herangezogen. Neben den Modulanpassungen gibt es auch modulübergreifende individualisierte Einstellungen, die die Organisationsstruktur des Unternehmens betreffen.

Eine im Jahr 2015 erfolgte Erweiterung der ERP-Produktlinie stellt SAP S/4HANA dar. Auf Basis der Datenbank HANA wurde das ERP-System weiterentwickelt und als S/4HANA optimiert, um die Geschwindigkeitsvorteile voll auszuschöpfen. Das Konzept des In-Memory-Computings (IMDB) wird genutzt, sodass eine komplexe, schnelle Datenverarbeitung ermöglicht wird. Zudem werden modernste Technologien wie integrierte künstliche Intelligenz (KI), maschinelles Lernen (ML), robotergesteuerte Prozessautomatisierung (RPA) unterstützt. Dadurch ist die Durchführung umfassender Analysen und Transaktionen zeitgleich möglich, um den Geschäftsbetrieb noch effizienter und automatisierter zu gestalten. Des Weiteren verfügt S/4HANA über eine moderne und intuitive Benutzeroberfläche (SAP Fiori), die den Zugriff von verschiedenen Geräten aus ermöglicht und die Benutzerakzeptanz und Produktivität im gesamten Unternehmen verbessert.Insgesamt bietet SAP diverse Softwarelösungen für ein breites Spektrum von Bereichen an: ERP und Finanzmanagement, CRM und Kundenerfahrung, Netzwerk- und Ausgabenmanagement, Nachhaltigkeitsmanagement, digitale Logistikkette, Personalmanagement, Erfahrungsmanagement, Business-Technologie-Plattform, Digitale Transformation, kleine und mittelständische Unternehmen und Branchenlösungen. Für insgesamt 31 Branchen werden maßgeschneiderte Softwarelösungen angeboten, die auf die Anforderungen der Branche zugeschnitten sind.

2.3.3. SAP Betriebsmodelle

Die Produktfamilie kann in drei verschiedenen Betriebsmodellen bereitgestellt und genutzt werden: On-Premise, Cloud, Hybrid. Im Allgemeinen unterscheiden sich die Betriebsmodelle in ihrer Anpassbarkeit (Customising) und Skalierbarkeit.

Im Rahmen des „On-Premise-Betriebsmodells" erwirbt das Unternehmen eine lokale Softwarelizenz und führt die Anwendung auf den firmeneigenen Servern aus. Diese Betriebsform eröffnet dem Unternehmen die Möglichkeit, die Software gemäß den spezifischen Anforderungen individuell anzupassen oder zu erweitern. Sofern das Unternehmen auf bestehende In-house-Entwicklungen oder externe Softwarelösungen angewiesen ist, besteht die Option einer nahtlosen Integration in das S4HANA System. Die interne IT-Abteilung übernimmt dabei sämtliche Aufgaben der Wartung und Verwaltung des Systems. Ferner verbleibt die volle Kontrolle über die Anwendungsdaten beim Unternehmen, welches ebenfalls für deren Sicherheit verantwortlich ist. Als Alternativoption besteht für Unternehmen die Möglichkeit, die Verwaltung der IT-Infrastruktur (Hardware, Betriebssystem, Netzwerkressourcen) an einen externen IT-Dienstleister auszulagern, welcher für den Betrieb zuständig wäre.Das On-Premise-Betriebsmodell impliziert zwar für Unternehmen die unmittelbare Übernahme der Verantwortung für die Gewährleistung der Betriebsbereitschaft und Datensicherheit des Systems, dies erfordert jedoch umfangreiches technisches und fachspezifisches Know-how sowie potenziell externe Unterstützung. Zudem kann die künftige Anpassung an sich verändernde Produktzyklen als anspruchsvoller Prozess betrachtet werden, welcher mit der grundsätzlichen Ausrichtung von SAP S/4HANA im Hinblick auf Standardisierung und Integrationskapazität eher im Widerspruch steht.Daher ist diese Variante eher bei einer erhöhten Modifizierung zu empfehlen.

Darüber hinaus werden auch maßgeschneiderte Cloud-Bereitstellungen angeboten, sodass Unternehmen ihre Daten und Anwendungen entweder in einer privaten oder öffentlichen Cloud speichern und betreiben können.

Die „Public-Cloud-Variante“ (Cloud Multi Tenant Edition) beinhaltet, dass Unternehmen ihre Software, Plattform und Infrastruktur mit anderen Firmen teilen. Anstatt die Software zu erwerben, wird sie gemietet. Dies führt zu einer effizienteren Ressourcenauslastung, da mehrere Unternehmen die gleiche Infrastruktur gemeinsam nutzen könne und enthebt von der Notwendigkeit, eigene Hardware zu betreiben. Die Bereitstellung ist in der Regel zügiger aufgrund standardisierter Prozesse und vordefinierter Konfigurationen. Die Anpassbarkeit kann begrenzter sein aufgrund der gemeinsamen Ressourcennutzung, wohingegen die Skalierbarkeit hoch ist. Die Datensicherheit ist in der Public Cloud als sehr ausgeprägt einzustufen, da Anbieter erhebliche Sicherheitsmaßnahmen implementieren. Die Kosten sind abhängig von der Nutzung und transparent aufgrund der gefahrenen „Pay-per-Use"-Strategie.

Bei den Hybridmodellen werden drei Varianten unterschieden. Die erste Variante, Single Tenant (Private Cloud), ermöglicht einem Unternehmen die exklusive Nutzung von SAP-betriebenen Software-, Plattform- und Infrastrukturelementen. Im Gegensatz zur Public Cloud werden Ressourcen nicht mit anderen Kunden geteilt. Dies erlaubt erweiterte Anpassungs- und Individualisierungsmöglichkeiten sowie die eigenständige Planung von Wartungs- und Updateprozessen. Der Funktionsumfang entspricht hierbei der On-Premise-Version, was technisch keine Unterschiede zwischen beiden Varianten aufweist.

Bei der „Private-Managed Cloud“ liegt die Verantwortung für Softwareapplikationen beim Unternehmen, während SAP oder ein Partner für die Infrastruktur und Plattform zuständig ist. Diese Variante entspricht in ihrem Funktionsumfang der On-Premise-Lösung.

Die „SAP Enterprise Cloud (HEC)“ repräsentiert eine weitere On-Premise-Option, bei der die Hosting-Dienstleistung von einem Partner übernommen wird. Hierbei handelt es sich primär um ein Infrastructure-as-a-Service (IaaS)-Angebot. Dies impliziert, dass SAP eine umfassende Systemlandschaft und sämtliche relevante Anwendungen zur Verfügung stellt. Gleichzeitig obliegt dem Anbieter die vollumfängliche Verwaltung der Infrastruktur, die Bereitstellung von Managed Services sowie die Verwaltung der Applikationen. Innerhalb dieses Rahmens haben Unternehmen die Wahl zwischen einer Multi-Cloudlösung wie Microsoft Azure, Amazon Web Services (AWS) oder der direkten Integration in die Cloud von SAP.

2.3.4. SAP-Projekttypen und ihre Merkmale

SAP-Projekte beschäftigen sich mit der Einführung von SAP in Unternehmen. Da jedes Unternehmen verschiedene Fahrpläne für die SAP-Integration aufstellt und damit die Anforderungen unterschiedlich ausfallen, wird zwischen folgenden SAP-Projektarten bzw. -typen unterschieden:

Greenfield Implementierung: Bezeichnet die Implementierung eines SAP-Systems von Grund auf in einem Unternehmen, das zuvor kein SAP-System verwendet hat oder bisherige Systeme komplett ablöst und ohne auf bestehende SAP-Systeme oder Datenbanken aufzubauen. Dieser Projekttyp bietet die Möglichkeit, das SAP-System optimal auf die individuellen Bedürfnisse des Unternehmens auszurichten, ohne Einschränkungen durch bestehende Systeme oder Prozesse. Die Greenfield-Implementierungsprojekte können auch als „Transformationsprojekte“ betrachtet werden, da in diesen Szenarien eine grundlegende Veränderung der bestehendens Systeme erfolgt.

Re-Implementierungen: Die Re-Implementierung zählt zu den Large-Scale-Projekten, da sie eine umfangreiche und komplexe Neugestaltung des gesamten bereits integrierten SAP-Systems im Unternehmen beinhaltet. Die Re-Implementation erfordert auch eine beträchtliche Menge an Zeit und Ressourcen. Dieses Projekt erfordert individuelle Anpassungen an verschiedene Module und eine sorgfältige Planung, um den spezifischen Anforderungen des Unternehmens gerecht zu werden.Implementierungsprojekte werden auch als „Vanilla SAP“-Projekte bezeichnet. Bei einem Vanilla-Projekt steht die Implementierung eines SAP-Systems im Vordergrund ohne wesentliche Anpassungen oder maßgeschneiderte Konfigurationen, wobei die Standardversion des Systems weitgehend unverändert bleibt. Der Begriff „Vanilla-Ansatz“ bezieht sich auf die Implementierung von SAP-Systemen ohne wesentliche Anpassungen oder maßgeschneiderte Konfigurationen, wobei die Standardversion des Systems weitgehend unverändert bleibt. Dieser Ansatz hat seine Wurzeln in der Erkenntnis, dass viele Unternehmen während ihrer ursprünglichen ERP-Implementierung den Fehler gemacht haben, ihre Anwendungsmodule übermäßig anzupassen, was zu Komplexität und Herausforderungen führte.

Partielle Implementierung: Die partielle Implementierung bezieht sich auf die schrittweise Einführung ausgewählter Teile oder Module des SAP-Systems in einem Unternehmen, anstatt das gesamte System auf einmal einzuführen. Dadurch wird Flexibilität gewonnen, um sich auf spezifische Geschäftsbereiche zu konzentrieren und die Implementierung nach Bedarf zu erweitern.

Bei den Implementierungsprojekten spricht man auch von „Transformationsprojekten“ oder „Einführungsprojekten“. Es kann eine Situation geben, in der ein Unternehmen nicht nur ein neues SAP-System implementiert, sondern gleichzeitig seine Geschäftsprozesse, organisatorischen Strukturen oder sogar sein Geschäftsmodell grundlegend verändert. Diese umfassenden Veränderungen können als Transformationen betrachtet werden. Solche komplexen Projekte vereinen diverse Projekttypen und umfassen die Transformation von Bestehendem zu Neuem, die Neugestaltung von Geschäftsmodellen sowie strategische Maßnahmen wie Internationalisierung oder Zentralisierung.

Support Pack Anwendung: bezieht sich auf die Anwendung und Installation von Support Packages in einem bestehenden SAP-System. Ein Support Package ist eine Sammlung von Softwareaktualisierungen, Patches und Korrekturen, die von SAP regelmäßig veröffentlicht werden, um die Stabilität, Sicherheit und Leistung des SAP-Systems zu verbessern. Die neuesten Support Packages werden auf das SAP-System angewendet, um sicherzustellen, dass es auf dem aktuellen Stand ist und von den neuesten Verbesserungen und Fehlerbehebungen profitiert.

Modulaktivierung: Zielt auf die Aktivierung von spezifischen Anwendungsmodulen oder Funktionalitäten innerhalb eines bestehenden SAP-Systems ab und kann als Erweiterungsprojekt angesehen werden. Wenn ein Unternehmen das SAP-System implementiert, werden nicht alle verfügbaren Module standardmäßig aktiviert. Stattdessen werden nur diejenigen Module aktiviert, die zum Zeitpunkt der Implementierung benötigt werden. Mit diesem Projekttyp kann ein Unternehmen nach Bedarf weitere SAP-Module aktivieren, wenn es neue Geschäftsanforderungen hat oder sein SAP-System erweitern möchte.

Upgrade-Projekt bzw. Brownfield: Dieser Projekttyp bezieht sich auf die Aktualisierung eines bestehenden SAP-Systems auf eine neuere Version oder Release. In der Regel werden drei verschiedene Upgrade-Typen unterschieden: Bei einem technischen Upgrade wird die SAP-Systemlandschaft auf eine neuere Version aktualisiert, ohne dass dabei Änderungen an den vorhandenen Funktionalitäten vorgenommen werden. Ein Techno/Functional Upgrade umfasst neben den technischen Komponenten auch Änderungen an den funktionalen Aspekten des SAP-Systems. Dabei werden sowohl technische als auch funktionale Erweiterungen und Anpassungen durchgeführt, um das SAP-System an die aktuellen Geschäftsanforderungen und Prozesse des Unternehmens anzupassen. Ein funktionales Upgrade konzentriert sich ausschließlich auf die Aktualisierung der Funktionalitäten im SAP-System. Dabei werden z.B. neue Funktionen, Module oder Prozesse hinzugefügt oder vorhandene Funktionalitäten optimiert.

2.3.5. Das SAP Activate Framework

Mit der Einführung von S/4HANA hat SAP simultan ein neu standardisiertes Implementierungsmodell namens SAP Activate etabliert. Diese Methodik für die Implementierung von SAP S/4HANA ersetzt das bisherige ASAP (Accelerated SAP)-Modell, welches überwiegend für on-premise SAP ERP Projekte Anwendung findet und auf der klassischen Wasserfallmethodik fußt. SAP Activate zeichnet sich wiederum durch eine agile Methodik aus, die darauf abzielt, möglichst nah am SAP Standard zu bleiben. Individuelle Anpassungen werden nur dann vorgenommen, wenn es spezifische Anforderungen erfordern. Ursprünglich speziell für die Implementierung von SAP S/4HANA entwickelt, wird die Methode mittlerweile auch für sämtliche andere SAP-Softwarelösungen angewandt. Es sei jedoch angemerkt, dass die Methode für alle Arten von SAP-Projekten, unabhängig vom verwendeten Betriebsmodell, anwendbar ist und nicht wie bei den vorherigen Modellen auf ein spezifisches Betriebsmodell beschränkt bleibt.

SAP Activate setzt sich aus drei Kernkomponenten zusammen: Best Practices für Geschäftsprozesse, Konfigurationswerkzeuge (Guided Configuration) und Implementierungsmethodik. Das übergeordnete Ziel von SAP Activate besteht darin, den Implementierungs- und Wartungsaufwand zu reduzieren sowie Projektlaufzeiten durch den agilen Ansatz zu verkürzen.

Die „SAP Best Practices“ sind bewährte Methoden und Empfehlungen für die Implementierung von SAP-Lösungen in Unternehmen. Sie umfassen vorkonfigurierte Geschäftsprozesse, Einstellungen und Konfigurationen, die als Grundlage für die Implementierung dienen können. Sie bieten eine bewährte Grundlage, die speziell auf bestimmte Branchen oder Geschäftsfunktionen zugeschnitten ist, und ermöglichen eine schnellere und kosteneffizientere Implementierung von SAP-Lösungen. Es sei anzumerken, dass die Anpassungsmöglichkeiten dieser Best Practices im System begrenzt sind. Mit zunehmender Abweichung eines Unternehmens von der Standardlösung, schwinden die potenziellen Vorteile, die durch SAP S/4HANA geboten werden sollten.

Die „Guided Configuration" im SAP S/4HANA ist ein Werkzeug, das Unternehmen dabei unterstützt, ihre SAP-Lösung individuell in Cloud- und On-Premise-Betriebsmodellen zu konfigurieren. Es bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und führt die Anwender durch den Konfigurationsprozess schrittweise, um sicherzustellen, dass die Einstellungen den spezifischen Anforderungen und Geschäftsprozessen entsprechen.

Der letzte Baustein ist die „Implementierungsmethodik“, die auf einem agilen Ansatz basiert mit schnellen präskriptiven und iterativen Implementierungsschritten. Die Einführung von SAP S4/HANA mit der Activate-Methode läuft in sechs Phasen ab.Wichtig zu erwähnen ist, dass für jede Phase der SAP Roadmap Viewer Handlungsempfehlungen gibt, an denen sich Unternehmen orientieren können.

Die Projektphasen lassen sich in eine „Vorprojektphase“, vier Kernphasen und einer Nachprojektphase gliedern.

Abbildung 2: SAP Projektphasen (Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Banks-Grasedyck et al., S. 30)

In der Phase der „Discover“ erfolgt zunächst die strategische Ausrichtung des Unternehmens im Hinblick auf das jeweilige Projekt. Hierbei sind umfassende Erkundigungen seitens des Unternehmens erforderlich, um die vielfältigen Produkt- und Bereitstellungsmöglichkeiten eingehend zu untersuchen und dabei die betrieblichen Daten (sog. „O-Daten") sowie die Erfahrungen der Kunden (sog. „X-Daten") in den geschäftlichen Kontext zu integrieren. In einem weiteren Schritt wird die Funktionalität der Benutzeroberfläche, insbesondere die auf SAP Fiori basierende Benutzererfahrung von SAP S/4HANA, oder etwaige Aktualisierungen im Vergleich zur herkömmlichen SAP ERP-Lösung eingehend analysiert. Vor Beginn des Projekts ist es ratsam, vorab die Testversionen von SAP zu evaluieren, um eine gut durchdachte Entscheidung hinsichtlich der Projektgestaltung zu treffen. Dabei werden die gewonnenen Erkenntnisse aus den Testläufen in die Planung und Gestaltung des Projekts einbezogen. Diese Phase stellt somit den initialen Schritt dar, in dem die strategischen Weichenstellungen und Entscheidungsgrundlagen für das Projektvorhaben geschaffen werden.

Die Einleitung der „Prepare-Phase“ signalisiert den initialen Auftakt eines Projektes. Zu diesem Zeitpunkt wird die Systemlandschaft gezielt für das Entwicklungssystem konfiguriert. Die Zusammenstellung des Projektteams erfolgt parallel zur präzisen Abgrenzung des Projektumfangs und der akribischen Ausarbeitung sämtlicher Projektpläne. Ein elementarer Fokus wird auf die Definierung der Rolle des Projektsponsors oder Projektchampions auf höchster Führungsebene gelegt, der die ultimative Verantwortung für das Projekt trägt. Es erfolgt die Festlegung von Projektstandards, die Konstruktion der Projektorganisation sowie die Implementierung der Governance-Strukturen. Die Rollen und Verantwortlichkeiten innerhalb des Projektteams werden akribisch festgeschrieben. Die Projektziele werden detailliert im Kollektiv erörtert, wobei die Konzeption von Projektmanagement-Strukturen und die Ausarbeitung von Mechanismen zur Fortschrittskontrolle und Dokumentation etabliert werden. In gleicher Weise ist es von eminentem Stellenwert, sicherzustellen, dass das Projektteam eingehend mit S/4HANA vertraut gemacht wird, um ein initiales Verständnis zu gewährleisten und sicherzustellen, dass die involvierten Berater ein umfängliches Verständnis für die spezifischen Anforderungen und den Geschäftsbetrieb des Unternehmens erlangen. Dieser Phase haftet ein nicht zu vernachlässigendes Gewicht bei, da in diesem Rahmen das Kick-off-Meeting stattfindet, welches sämtliche involvierte Parteien vereint.

Während der „Explore-Phase“ erfolgt eine eingehende Analyse der individuellen Geschäftsprozesse, die sorgfältig mit den etablierten Industriestandards abgeglichen werden. In diesem Kontext werden potenzielle Abweichungen identifiziert, und darauf aufbauend werden gezielte Schulungspläne entwickelt. Als bewährte Praxis empfehlen Banks-Grasedyck et al. die Durchführung einer „Fit-to-Standard-Analyse", die die Durchführung von Workshops mit Fachexperten, den sogenannten Subject Matter Experts (SME), Kunden, Key Usern und Beratern einschließt. Innerhalb dieser Workshops wird in der Demoversion von S/4HANA die Standardfunktionalität detailliert analysiert, um mögliche Lücken oder Anpassungs- und Konfigurationsanforderungen zu identifizieren. Die Resultate dieser Analyse sind von entscheidender Bedeutung, da sie als Grundlage für die Entwicklung von Testfällen dienen und somit in der Entwicklungsphase von zentraler Bedeutung sind. Zusätzliche bedeutende Aktivitäten in dieser Phase beinhalten die Festlegung der Benutzerberechtigungen und Systemzugänge, die Evaluierung des Schulungsbedarfs der Benutzer sowie, im Falle eines Greenfield-Ansatzes, die Vorbereitung auf die Datenmigration.

In der „Realize-Phase“ erfolgt die Konfiguration, Erweiterung, Integration und Testen des Systems basierend auf den Erkenntnissen aus der vorherigen Analysephase. Kurze Entwicklungszyklen gemäß des agilen Ansatzes und ein fortlaufendes Feedback-System stellen sicher, dass die Konfiguration den Anforderungen der Fachabteilungen gerecht wird. Die Entwicklungszyklen setzen sich aus einer Konfigurations-, Test- und Abnahme-, und Dokumentationsphasen zusammen. Auch in dieser Phase werden Vorbereitungen zur Migration der Daten getroffen. Essentiell ist das Einrichten der Systemlandschaft, die aus einem Produktivsystem und Qualitätssicherungssystem besteht. Hier werden Anpassungen und Konfigurationen (z. B. Druckereinstellungen, Datenkonfiguration) vorgenommen, sowie Entwicklungsarbeiten geleistet und die Schnittstellen in der Systemlandschaft aufgestellt. Kontinuierliche Prozessworkshops werden geplant und durchgefphrt, sowie der Datentransfer aus dem Quellsystem durchgeführt. Bestandteil dieser Phase ist auch die Fehlerbehebung, Erstellung von Schulungsunterlagen für User, Übergabepläne, Betriebshandbücher und eines Cut-Over-Plans. Der Cut-Over-Plan ist das wichtigste Dokument einer Migration und wird iterativ erstellt. Dieser Plan enthält eine ausführliche Auflistung der anfallenden Aufgaben, Aktivitäten inklusiver ihrer Verantwortlichkeiten, die im Zuge der Go-Live Phase vorkommen. Darüber hinaus sind in dem Plan auch Notfallmaßnahmen enthalten, die die Beseitigung von Problemen und Risiken während der Go-Live Phase beschleunigen. Zuguterletzt ist in dem Plan eine „Go/No-Go-Entscheidung“ vorhanden, welche die aus dem Treffen der Projektbeteiligten resultierende Entscheidung über die Fortsetzung oder den Abbruch des Go-Lives beinhaltet.

In der „Deploy-Phase“, werden finale Vorbereitungen für den Go-live getroffen. Sobald das System, die Daten und die Anwender bereit sind, erfolgt die produktive Inbetriebnahme, wodurch das bestehende Altsystem abgelöst wird. Hier werden die letzten Tests u.a. Userakzeptanztests durchgeführt, um sicherzustellen, dass die technische Systemdimensionierung in puncto der Anzahl der Benutzer, Größe des Arbeitsspeichers etc. ausreichend ist. Hierbei handelt es sich jedoch eher um eine Schätzung, da sie auf Lastspitzen basiert, die zum Monats- oder Jahresende erscheinen und nicht auf der durchschnittlichen Systemauslastung. Allerdings ist die konkrete Gestaltung der Designphase abhöngig von der gewählten Umsetzungsstragie des Unternehmens. Bei der „vollständigen Umstellung" bzw. „Big-Bang“-Methode erfolgt die abrupte und zeitgleiche Einführung des neuen Systems im gesamten Unternehmen, wodurch alle bisherigen Prozesse sofort durch das neue System ersetzt werden. Im Gegensatz dazu wird bei der „schrittweisen Einführung" bzw. „Rollout“-Methode das neue System in aufeinanderfolgenden Etappen oder schrittweise implementiert, wobei möglicherweise zunächst nur bestimmte Abteilungen oder Standorte involviert sind, bevor die gesamte Organisation einbezogen wird.

Während der Runphase, werden zunächst anfängliche operative Schwierigkeiten angegangen. Im Anschluss werden die Erfahrungen der Nutzer gesammelt, um mögliche Erweiterungen in Betracht zu ziehen. Dieser Prozess erfolgt im Rahmen der Hypercare-Phase. In der Hypercare-Phase werden die User ausgiebig unterstützt, sodass die Qualität stets gewährleistet bleibt.

3. Forschungsdesign und Forschungsmethoden

3.1. Aufbau der Forschung

In der Arbeit wird sowohl sekundär als auch primär geforscht. Im Rahmen der Sekundärforschung wird eine literaturbasierte Vorstudie, der systematische Literaturreview (engl. Systematic Literature Review, kurz: SLR) nach Sturma et al. und Vom Brocke et al. durchgeführt. Ziel ist es herauszufinden, wie es um den Stand der Forschung bestellt ist, sowie vertiefende Einblicke in die Erfolgsfaktorenforschung bei IT-Projekten und SAP-Projekten zu gewinnen. Besonders bei praxisrelevanten Forschungsthemen wird diese Art der Methodik empfohlen und scheint daher dem Forschungszweck dieser Arbeit gerecht zu werden. Von der traditionellen Literaturanalyse wird abgesehen, damit weitgehend viele repräsentative Literaturquellen abgedeckt werden.

Abbildung 3: Forschungsdesign (Quelle: Eigene Darstellung)

Im Vordergrund steht die Identifizierung von Faktoren, die maßgeblich zum Erfolg und Misserfolg von SAP-Projekten geführt haben. Auf Basis der Datenauswertung sollen Hypothesen gebildet werden, welche im nächsten Schritt, im Rahmen einer Online-Expertenbefragung überprüft werden sollen.

Aufbauend auf den Erkenntnissen des SLR wird im zweiten Schritt als Datenerhebungsart eine Online-Expertenumfrage mit quantitativen und qualitativen Fragestellungen durchgeführt. Ziel des Mixed-Method-Ansatzes ist es, durch Zugang zu detailliertem Expertenwissen, die Erfolgsfaktoren aus der Vorstudie zu verifizieren und ggf. durch Entwicklung neuer Faktoren zu ergänzen. Im Sinne eines Mixed-Method-Ansatzes bzw. einer Methodentriangulation werden sowohl qualitative als auch quantitative Forschungsmethoden in einem Analyseprozess kombiniert. Die Kombination der Vorteile beider Forschungsmethoden stellt einen tieferen Erkenntnisgewinn sicher durch welchen die Forschungsfrage beantwortet werden soll.Dabei ist die Betrachtung der Gütekriterien quantitativer als auch qualitativer Forschung unabdingbar. Ferner sind spezifische Gütekriterien der Mixed-Method-Forschung anzuwenden. Eine softwaregestützte Auswertung und Datenanalyse durch den Einsatz von MAXQDA dient dazu, das gesamte Material zu analysieren und auszuwerten. Diese kommt zwar häufiger bei qualitativen Inhaltsanalysen zur Anwendung, ist jedoch im Besonderen durch die vielfältigen Features für die Mixed-Method-Forschung interessant.

3.2. Systematischer Literatur Review

Gemäß Boland et al. ist ein systematischer Literatur Review "[…] eine Literaturübersicht, die darauf abzielt, die besten verfügbaren Belege zu einer bestimmten Forschungsfrage zusammenzufassen, um informative und evidenzbasierte Antworten zu geben". Der Begriff der Systematik meint, dass die Literaturrecherche einer klaren, strukturierten Herangehensweise folgt, um existierende und potenziell wichtige Forschungsquellen zu sammeln, analysieren und synthetisieren. Im Allgemeinen dient ein systematischer Literaturreview dazu, den bestehenden Wissensstand zu einem bestimmten Thema transparent und methodisch fundiert darzustellen. In dieser Arbeit verfolgt der systematische Literatur Review zwei Hauptziele: Aus „wissenschaftsorientierter Perspektive“ strebt der systematische Literaturüberblick (SLR) primär danach, die theoretische Basis umfassend zu erfassen, um potenzielle Forschungslücken aufzudecken und Anreize für die Konzeptualisierung bestehender sowie die Entwicklung neuer Forschungsfragen und Hypothesen zu liefern.Aus einer „praxisorientierten Perspektive“ zielt der SLR darauf ab, strategische Ansätze abzuleiten zur Steigerung der Projekterfolgschancen und die Risiken in der Projektpraxis zu minimieren. Die im Rahmen des Literaturreviews identifizierten Erfolgsfaktoren werden abschließend in ein vorläufiges Erfolgsmodell integriert. Dieses Modell wird auf Basis einer empirischen Studie getestet.

3.2. Mixed-Method-Ansatz

Die Mixed-Method-Forschung wird als die Kombination qualitativer und quantitativer Forschungsmethoden verstanden, indem eine dieser die Hauptmethode abbildet. Diese Arbeit stützt sich auf die Definition von Creswell et al. die besagt, dass die Mixed-Method-Forschung qualitative und quantitative Untersuchungskomponenten in einer oder mehreren Studien miteinander vereint, während die Triangulation darauf basiert, dass qualitative und quantitative Methoden gleichzeitig erhoben werden. Creswell et al. nehmen innerhalb der Mixed-Method-Forschung eine Klassifizierung verschiedener Designtypen vor. Für diese Arbeit wird das „eingebettete Design“ angewandt.

Abbildung 5: Eingebettetes Design (Quelle: In Anlehnung an: Creswell et al., 2006, S. 67)

Das eingebettete Design besagt, dass innerhalb der Hauptforschungsmethode ergänzende Elemente einer anderen Forschungsmethode integriert werden.In dieser Arbeit stellt die Hauptforschungsmethode eine qualitative Online-Expertenumfrage dar, die den Schwerpunkt auf qualitative Daten legt. Innerhalb dieser Umfrage werden einige quantitative Frage gestellt, um bestimmte Aspekte zu quantifizieren oder quantitative Informationen zu erfassen, die zur Beantwortung der Forschungsfragen essenziell sind. Die Notwendigkeit der Verknüpfung sowohl qualitativer als auch quantitativer Methoden ergibt sich aus dem angestrebten Ziel, ein umfassenderes Verständnis der untersuchten Forschungsfragen zu erhalten durch „ein und dasselbe Phänomen von unterschiedlichen Perspektiven her“, um am Ende ein ganzheitlich-integratives Verständnis von Erfolgsfaktoren zu erzielen. Durch statistische und interpretative Auswertungsmethoden liegt es daher nahe, tiefere Erkenntnisse zu erlangen.

4. Durchführung des Systematischen Literatur Reviews (SLR)

4.1. Planung des Reviews

Vor der Durchführung des Reviews ist eine gründliche Planung unerlässlich. Zu diesem Zweck wurde nach Booth et al. und Vom Brocke et al. ein Review-Protokoll entwickelt, das die Planphasen „Umfang des Reviews bestimmen" und „Konzeptualisierung des Themas" umfasst. Dieses Protokoll dient als wertvoller Orientierungsrahmen während des gesamten Review-Prozesses und gewährleistet die methodisch korrekte und nachvollziehbare Umsetzung des systematischen Literaturreviews. Es legt den Grundstein für sämtliche nachfolgende Schritte, darunter die Literaturrecherche, -auswahl, -analyse und -synthese. Das vollständige Protokoll ist im Anhang abrufbar.

4.2. Literaturrecherche und -auswahl

Die Suche erstreckte sich von 12.08.2023 bis 27.08.2023 und wurde in zwei überwiegend deutschsprachigen Datenbanken (SpringerLink, Digitale SAP-Bibliothek) sowie vier englischsprachigen Datenbanken (ACM Digital Library, Google Scholar, JSTOR, Wiley Online Library) anhand der in Tabelle 1 aufgeführten Suchbegriffe systematisch durchgeführt. Der Veröffentlichungszeitraum der Quellen umfasste die Jahre 1997 bis 2023. Es kamen nur jene Quellen in Betracht, die ein Peer-Review-Verfahren durchlaufen haben oder, die scholarly geprüft wurden.

Zu Anfang wurden in sämtlichen Datenbanken insgesamt 25.247 Datensätze generiert. Besonders hervorzuheben ist, dass im Vergleich zu englischen Suchbegriffen die deutschen Suchbegriffe nur begrenzt oder gar keine Treffer erzielten. Konkret konnte in der ACM Digital Library und der Wiley Online Library nur eine geringe Anzahl relevanter Quellen identifiziert werden, wobei innerhalb des ACM-Archivs keine einzige relevante Quelle auszumachen war. Während des Suchprozesses haben sich Anpassungen der zuvor festgelegten Suchkriterien als notwendig erwiesen.

Tabelle 1: Literaturrecherche und Suchergebnisse (Eigene Darstellung)

In Bezug auf die SAP-Datenbank erforderte die Vorgehensweise, Suchbegriffe separat abzufragen, da die Verwendung von Suchoperatoren zur Verknüpfung von Begriffen nicht möglich war. Zusätzlich wurde die Notwendigkeit einer Volltextsuche erkannt, da die Relevanz der identifizierten Quellen anfänglich nicht unmittelbar ersichtlich war.

Eine bemerkenswerte Feststellung war, dass in allen Datenbanken die verfügbare Literatur im Bereich der Erfolgsfaktoren für SAP-Projekte und das Management von solchen Projekten noch vergleichsweise begrenzt war. Aus diesem Grund wurden zusätzlich Arbeiten berücksichtigt, die sich auch mit IT- und ERP-Projekten beschäftigten. Um aus dieser umfangreichen Anzahl von identifizierten Studien die relevante Literatur zu selektieren, wurden zuvor festgelegte Kriterien für die Ein- und Ausschlussregelung gegenübergestellt und im Verlauf des Suchprozesses entsprechend modifiziert (siehe Anhang Reviewprotokoll).

Zunächst wurde eine initiale Überprüfung der Titel vorgenommen. Bei Studien, bei denen eine Entscheidung über den Ausschluss allein anhand des Titels nicht eindeutig möglich war, wurden die Zusammenfassungen oder Abstracts zusätzlich überprüft. Die bibliografischen Daten dieser Studien wurden daraufhin extrahiert und mithilfe von Zotero zusammengeführt. Die selektierten Quellen wurden einer Backward-Suche unterzogen, bei der in den Referenzlisten zunächst nach neuen relevanten Werken gesucht wurde, die zitiert wurden. Dadurch konnte die historische Entwicklung verfolgt werden. Diese wurden ebenfalls anhand der Ein- und Ausschlusskriterien (siehe Anhang Reviewprotokoll) bewertet und ausgewählt. Gleichermaßen wurden auch die ausgewählten Referenzen einer Backward-Suche unterzogen. Dieser Prozess wurde so lange fortgesetzt, bis der Sättigungspunkt erreicht wurde. Der Punkt der Sättigung ist dann erreicht, wenn keine neuen relevanten Quellen mehr gefunden werden können. Weitere Recherchen führen entweder zu bereits bekannten, irrelevanten Publikationen oder liefern keine neuen Erkenntnisse, die das bestehende Wissen erweitern würden.

Abbildung 6: Auswahlprozess der Studien (Quelle: In Anlehnung an Booth et al., 2016, S. 143.)

In verschiedenen Datenbanken und Suchanfragen wurden doppelte Einträge identifiziert und mithilfe von Zotero zusammengeführt. Dies führte zu einer bereinigten Datenmenge von 291 Quellen für die geplante Analyse. Während des Prozesses der Volltextsuche in MAXQDA wurden zudem nicht relevante Quellen ausgesondert. Es sei angemerkt, dass die Anzahl kostenpflichtiger Quellen in einem Umfang vorlag, der es nicht erlaubte, einen uneingeschränkten Zugang zu sämtlichen Ressourcen durch die Hochschule zu erhalten. Dies betraf vornehmlich ältere Publikationen, die zwischen den Jahren 1997 und 2010 veröffentlicht wurden. Zusätzlich wurde versucht, den kostenfreien Zugang zu den Ressourcen durch Kontaktaufnahme mit den Autoren über ResearchGate zu erlangen. Von den insgesamt 52 angefragten Quellen konnten jedoch nur 44 bis zum 21. September 2023 beschafft werden. In der Summe standen somit 148 Quellen zur Verfügung, die für die geplante Analyse herangezogen werden konnten.

4.3. Literaturanalyse und -synthese

Die Literaturüberprüfung zu kritischen Erfolgsfaktoren (KEF) für SAP und ERP-Projekte zeigt insgesamt einen erheblichen Mangel an Veröffentlichungen, die sich mit dem tatsächlichen Management von den kritischen Erfolgsfaktoren befassen. Francoise et al. haben praktische Maßnahmen zum erfolgreichen Management von ERP-Implementierungsprojekten entwickelt, die auf den kritischen Erfolgsfaktoren insbesondere im strukturellen und projektbezogenen Kontext sowie im Bereich der Unternehmenskultur basieren und hierzu eine Delphi-Umfrage unter ERP-Experten, hauptsächlich erfahrenen Beratern, durchgeführt. Ort hat Risiken im Zuge einer SAP Implementierung vorgestellt und Maßnahmen für das erfolgreiche Management entwickelt. Ram und Corkindale haben eine Empfehlungsliste für SME Manager pro Erfolgsfaktor erstellt durch die Untersuchung des Zusammenhangs kritischer Erfolgsfaktoren mit ERP-Projekterfolg. Der Großteil der 148 analysierten Quellen beschäftigt sich jedoch lediglich mit Projekterfolgsfaktoren sowie den Ursachen von Projekterfolg und Misserfolg.

Verschiedene Autoren klassifizieren bestimmte Erfolgsfaktoren als „Erfolgskriterien“. Zum Beispiel reihen Bokovec et al. im Kontext des übergeordneten Erfolgsfaktors „Altsystem" die Kriterien „Migrationsstrategie" und „IT-Infrastruktur" ein, wohingegen andere Forscher diese als eigenständige Erfolgsfaktoren erachten. Doom et al. sehen „Zeiteinhaltung" als Erfolgskriterium, während Lian dies als eigenständigen „Erfolgsfaktor" erachtet. Dies illustriert eindrücklich, dass die Taxonomisierung von Faktoren als Erfolgsfaktoren oder Erfolgskriterien in hohem Maße von der spezifischen Betrachtungsperspektive abhängig ist. Es wurde auch deutlich, dass viele Studien die KEF in Kategorien oder Dimensionen gruppiert haben. Doch scheint es auch hier keinen breiten Konsens unter Forscher und Praktiker bei der Kategorisierung zu geben.

Des Weiteren übt die bisherige Forschung Kritik an der bisherigen Herangehensweise zur Identifikation von KEF auf, da diese oft lediglich in Form von schlichten Aufzählungen präsentiert wurden, ohne eine eingehende Analyse ihrer direkten oder indirekten Wechselwirkungen, ihrer Synergieeffekte oder ihrer Abhängigkeiten voneinander. Dieser Mangel an detaillierter Betrachtung ist darauf zurückzuführen, dass KEF nicht isoliert existieren, sondern vielmehr in einem komplexen Geflecht von Beziehungen steht. Ein tiefgreifendes Verständnis dieser komplexen Interaktionen erweist sich daher als zwingend erforderlich für ein effektives Management der KEF.Eine oft angetragene Kritik bezieht sich überdies auf die einseitige Betrachtung der Erfolgsfaktoren. Hierbei wird deutlich, dass es ein erhebliches Defizit in der Berücksichtigung dieser Faktoren aus diversen Blickwinkeln gibt, insbesondere im Hinblick auf Schlüsselakteure wie Berater oder ERP-Anbieter. Weiterhin wäre es von Interesse zu eruieren, welche Erfolgsfaktoren spezifisch für die verschiedenen Phasen eines Projekts relevant sind. Bislang wurde die Relevanz der Erfolgsfaktoren im ERP-Projektlebenszyklus oder im Rahmen des ASAP-Vorgehensmodells bewertet, aber nicht im Rahmen des neuen Vorgehensmodells SAP Activate. In der geplanten empirischen Untersuchung soll daher analysiert werden, welche SAP Activate phasenspezifische Erfolgsfaktoren nach Expertenmeinung (Senior SAP Consultants und Senior Projektmanager) maßgeblich zur Steuerung der im SLR identifizierten Projekterfolgsfaktoren beitragen und wie sie miteinander direkt oder indirekt in Beziehung stehen.

Im Folgenden werden nur die am häufigsten (mindestens fünfzehn mal) diskutierten Projekterfolgsfaktoren für SAP-Projekte im Detail vorgestellt. Alle weiteren identifizierten Erfolgsfaktoren sind im Anhang XY aufgeführt.

4.3.1. Technologische Perspektive der KEF

Die technologische Perspektive konzentriert sich auf Aspekte im Zusammenhang mit dem konkreten ERP bzw. SAP-Produkt und anderen technischen Faktoren wie Hard- und Softwareanforderungen.

4.3.1.1. Softwareentwicklung, Testen und Fehlerbehebung

Die Bedeutung der Softwareentwicklung, des Testens und der Fehlerbehebung liegt darin, sicherzustellen, dass die Implementierung von SAP-Systemen effizient und erfolgreich verläuft. Frühzeitige Festlegungen der Architektur helfen, wiederholte Neukonfigurationen zu vermeiden und Zeit sowie Ressourcen zu sparen. Die Integration mit anderen Systemen und die Entwicklung von Schnittstellen sind notwendig, um den Geschäftsanforderungen gerecht zu werden. Effiziente Fehlerbehebung und gründliche Softwaretests gewährleisten einen reibungslosen Betrieb. Modellierung, Dokumentation, Datenmigration und -bereinigung legen ein solides Fundament, während geeignete Tools und Fachkenntnisse den Erfolg der Implementierung unterstützen. Insgesamt ist dieser Erfolgsfaktor entscheidend, um sicherzustellen, dass das ERP-System den Anforderungen des Unternehmens gerecht wird und effektiv eingesetzt werden kann.

Fehlerbehebung bezieht sich auf die Bewältigung möglicher Probleme und Risiken, die während der Implementierung auftreten können. Es ist entscheidend, Mechanismen zur Lösung dieser Probleme im Implementierungsplan zu integrieren. Besondere Aufmerksamkeit sollte der Anpassung und dem Transfer von vorhandenen Daten sowie dem Zeitpunkt der Systemeinführung gewidmet werden. Oft erfordert die Datenübertragung aus älteren Systemen mehr Zeit und Aufwand als ursprünglich angenommen. Die Fehlerbehebung bzw. das „Krisenmanagement“ wird ab der vierten Phase am wichtigsten, weil erst dann das System getestet wird und die Fehler dann etnstehen. Francoise et al. und Umble et al. empfehlen die Einrichtung eines technischen Supportcenters vor der Go-Live-Phase, die Durchführung von Tests mit realen Geschäftsdaten unter Einbezug der künftigen Benutzer in einem „Conference Room Pilot“ sowie die Anwendung von Entwicklungsmethodologien, die Dokumentationen der Benutzerprofile. In diesem Conference Room Pilot werden typischerweise ausgewählte Anwendergruppen oder die Key-User in einem Konferenzraumumfeld zusammengebracht, um das neue ERP-System in einer simulierten Geschäftsumgebung zu testen und zu schulen und so praktische Erfahrungen zu sammeln.

4.3.1.2. Adäquate SAP/ERP-Strategie

Die Einführung eines ERP-Systems wie SAP in einem Unternehmen erfordert wichtige Entscheidungen seitens des Managements. Es gibt verschiedene Ansätze für die Umsetzungsstrategie von SAP, von „Rollout“-Einführungen bis hin zu umfassenden „Big-Bang" Implementierungen. Die Wahl der geeigneten Strategie erfordert entsprechende Anpassungen der Organisationsstrukturen und Abläufe, um eine erfolgreiche Implementierung zu gewährleisten. Die Entscheidung zwischen diesen beiden Ansätzen hängt von mehreren Faktoren ab, darunter die Komplexität des Systems, die Größe des Unternehmens, die verfügbaren Ressourcen und die Risikobereitschaft. Bokovec et al. und Banks-Grasedyck et al. verwenden alternativ auch den Terminus „Migrationsstrategie“ für diesen Faktor, der auch als Begriff „Implementierungsstrategie“ gebräuchlich ist. Mandal/Gunasekaran empfehlen aus der „Managementperspektive“ verschiedene Implementierungsstrategien für SAP-Projekte. Vor der Implementierung sollten Risiko- und Qualitätsmanagementpläne integriert und das Projekt in natürliche Phasen aufgeteilt werden. Eine schrittweise Implementierung ist oft empfehlenswert. Während der Implementierung ist die Sammlung von Benutzeranforderungen und -feedback wichtig, ebenso wie die Vorbereitung auf Krisen und eine starke Führung. Nach der Implementierung sollten Post-Projektbewertungen durchgeführt werden, um die Effektivität des ERP-Systems zu messen und Verbesserungen zu identifizieren. Dies kann durch die Überprüfung verschiedener Faktoren wie die Erfüllung der SAP-Ziele, die Berücksichtigung von Alternativen, die Genauigkeit von Schätzungen und die Einhaltung von Praktiken und Techniken erreicht werden. Eine wichtige Überlegung ist ebenso die Auswahl der passenden SAP-Systemversion, die den aktuellen Anforderungen entspricht, um wiederholte Aktualisierungen zu vermeiden. Dieser Faktor bezieht sich auch auf die technische Kompatibilität des SAP-Systems mit den vorhandenen Legacy-Systemen und der gesamten Organisation.

4.3.1.3. Adäquates SAP/ERP-System „Technical Fit“

Der Erfolgsfaktor bezieht sich darauf, das richtige SAP-System für ein Unternehmen auszuwählen, insbesondere während der Planungsphase eines Projekts. Dies gewährleistet, dass die bestehenden Geschäftsprozesse, Organisationsstrukturen und IT-Infrastruktur zur erfolgreichen Implementierung des ERP-Systems beitragen können.

4.3.2. Organisatorische Perspektive der KEF

Die organisatorische Perspektive bezieht sich auf die Untersuchung von Aspekten wie der Organisationsstruktur, Unternehmenskultur und Geschäftsprozessen innerhalb eines Unternehmens. Im Kontext von SAP-Implementierungen wird betont, dass diese organisatorischen Elemente oft eine größere Bedeutung haben als rein technologische Aspekte. Im Folgenden werden die Projekterfolgsfaktoren vorgestellt.

4.3.2.1. Top Management Beteiligung und Unterstützung

Der Erfolgsfaktor bezieht sich auf die Notwendigkeit einer engagierten Führung auf oberster Managementebene in einem Unternehmen und gilt als der wichtigste Erfolgsfaktor bei der Implementierung von ERP bzw. SAP-Systemen. Gable/Stewart sprechen in diesem Zusammenhang auch von der „Dominanz des CEO“. Dieser Faktor impliziert auch die Bedeutung, dass das Management mögliche Probleme oder Schwierigkeiten im Voraus erkennt und angeht und den Fortschritt des Projekts überwacht, klare Anweisungen gibt und bereit ist, Veränderungen im Denken zu akzeptieren und selbst zu lernen. Wenn das Top-Management das Projekt aktiv unterstützt und die Bedeutung der Veränderungen kommuniziert, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass die erforderlichen Ressourcen bereitgestellt, organisatorische Hindernisse leichter überwunden werden können, was letztendlich positiv zum Projekterfolg beitragen kann. Die Mitarbeiter sind eher bereit, die Transformation zu akzeptieren und sich aktiv daran zu beteiligen.

4.3.2.2. Effektives Projektmanagement

Ein effektives Projektmanagement ist wichtig, da es sicherstellt, dass Projektumfang, Meilensteine, Zeitpläne und Budgets klar definiert, kontrolliert und diszipliniert umgesetzt werden, um den Projekterfolg sicherzustellen und die Glaubwürdigkeit zu wahren.

4.3.2.2.1. Auswahl geeigneter Projektmanagement-Methoden

Laut Ram/Corkindale sollten SME Manager formale Projektmanagementmethoden, -tools und -techniken auswählen und anwenden, um eine strukturierte Herangehensweise sicherzustellen. Dies umfasst auch die Bewertung, Klassifizierung und Priorisierung der Implementierungsrisiken sowie die Schätzung des Projektaufwands und -umfangs. Die Auswahl der geeigneten Methode ist entscheidend, da der gewählte Ansatz die Art und Weise beeinflusst, wie das Projekt umgesetzt wird. Je größer und einschneidender die geplante Veränderung ist, desto wichtiger ist es, die passende Projektmanagementmethode zu wählen. Die Methode sollte strategie-, personen-, und prozessbezogen sein.

4.3.2.2.2. Klare Projektziele und Vorgaben „strategic Fit“

Die Festlegung klarer messbarer Projektziele in Bezug auf die Effizienz, Effektivität und Flexibilität der Geschäftsprozesse ist von entscheidender Bedeutung. Bei der Definition der Ziele des SAP-Projektes sollten klare, messbare, kontrollierbare und quantifizierbare Kriterien berücksichtigt werden. Es ist wichtig, die Endziele des Projekts bereits vor Projektbeginn zu planen und den genauen Umfang des Projekts zu kennen. Es ist von grundlegender Bedeutung, die Projektziele vor der Suche nach Unterstützung durch das Top-Management festzulegen. Dies umfasst die Berücksichtigung von Umfang, Zeitrahmen, Kosten und die geschäftlichen Bedürfnisse, die durch das ERP-System erfüllt werden sollen. Weiterhin sollte bei der Definition der Projektziele die Frage gestellt werden, in welchen Abteilungen, Fachbereichen, Prozessen die SAP-Software Unterstützung in der Erreichung der Unternehmensziele leistet und wie diese zur Wertschöpfung beiträgt. Bei der Zieldefinition sollten die Manager auch die Mitarbeiterinteressen berücksichtigen. Strategic Fit bezieht sich darauf, wie gut das SAP-System mit den langfristigen Wettbewerbsstrategien und Zielen, Visionen des Unternehmens im Einklang stehen. Manch anderer Autor bezeichnet den Faktor als „organisatorischer Konsens über Projektziele.“

4.3.2.2.3. Scope Creep Management

Scope Management betrifft die Klarstellung der eindeutigen, messbaren Projektzieleund deren Übereinstimmung mit der organisatorischen Mission und den strategischen Zielen, einschließlich der Definition und Kontrolle des Projektumfangs, wobei verschiedene Komponenten wie Geschäftsprozesse, ERP-Funktionalität, Technologie und Datenaustausch berücksichtigt werden. Das „Festlegen eindeutiger Ziele“ kann als Subfaktor betrachtet werden, da dieser im Zusammenhang mit dem Scope Management häufig als weiterer kritischer Faktor zitiert wurde. Brugger et al. beschreiben, dass aus den Unternehmenszielen die Projektziele abgeleitet werden sollten. Hilfreiche Fragestellungen sind: In welchen Abteilungen, Fachbereichen, Prozessen leistet das SAP-System Unterstützung in der Zielerreichung des Unternehmens? Und wie erfolgt dies? Wie trägt sie zur Wertschöpfung bei? Das Projektteam muss entscheiden, welche Module für die erste Implementierungsphase zunächst am wichtigsten sind und den größten zeitlichen Mehrwert bringen, welche zunächst außer Acht gelassen werden können.

4.3.2.2.4. Ressourcenmanagement

Die Verfügbarkeit von Ressourcen beeinflusst direkt den Projektverlauf und -abschluss. Wenn die Ressourcen begrenzt sind, besteht die Gefahr, dass Entscheidungen getroffen werden müssen, die mit höheren Risiken verbunden sind, da nicht genügend Ressourcen vorhanden sind, um die optimalen Lösungen umzusetzen. Am häufigsten wurde Human Resource Managements zitiert. Interne Mitarbeiter sind meist weniger bereits als externe ein SAP System zu implementieren. Es fehlt häufig an kritischen Fähigkeiten und Wissen oder Training. Hohe Fluktuation und Fachkräftemangel im IT Bereich verschärfen die Herausforderungen. Ein Ansatz der sich bewährt hat, ist die Förderung des Wissensaustauschs durch ein Wissensmanagement-System und die gezielte Zuordnung von internen Mitarbeitern und externen Anbietern aufgrund von Gemeinsamkeiten in den Arbeitswelten und Problemlösung Ansätzen. In diesem Kontext wird oft der Begriff „Ressourcenallokation" oder „Ressourcenversorgung" als kritischer Erfolgsfaktor verwendet. Dies bezieht sich auf die Bereitstellung von personellen, zeitlichen und finanziellen Ressourcen, einschließlich der Beschaffung von externen Dienstleistern.

4.3.2.5. Zusammensetzung des Projektteams und Teamarbeit

Die Zusammenstellung eines qualifizierten Projektteams, bestehend aus internen und externen Fachexperten unterschiedlicher Disziplinen inkl. eines Lenkungausschusses, die sich dem Projekt verpflichtet fühlen, ist von entscheidender Bedeutung und beeinflusst maßgeblich die Umsetzung des SAP-Projekts. Dieses Team sollte vielfältige Kompetenzen vereinen, über das erforderliche Fachwissen verfügen und ausreichende Zeit und Ressourcen für das Projekt zur Verfügung stellen können. Das Team sollte 100 % nur in diesem Projekt mitwirken, da das Projektmanagement stark von den Fähigkeiten der Teammitglieder und deren Aufgabenverteilung abhängt. Bei der Bestimmung des „besten Teams“ ist es wichtig, auf die individiuellen Eigenschaften und Verantwortlichkeiten der Mitglieder zu achten. Auch hier spielt die Erfahrung des Mitglieds in vergangenen SAP-Projekten eine Rolle. Vollzeit…

4.3.2.5.1. Kompetenz

Die Schlüsselrolle von Kompetenzen im Kontext von Consultants und Projektmanagern wurde wiederholt als entscheidender Erfolgsfaktor in der Implementierung von SAP-Systemen betont. Diese Kompetenzen erstrecken sich über verschiedene Bereiche, einschließlich der Anpassung an die Unternehmenskultur, der strategischen Integration von ERP-Systemen, der Prozessoptimierung, der effizienten Projektführung und Kommunikation sowie des technischen Verständnisses von ERP-Systemen. Die Auswahl des qualifiziertesten und erfahrensten Projektmanagers ist von großer Bedeutung, um den Erfolg bei der SAP-Implementierung sicherzustellen. Nur der erfahrenste und kompetenteste Projektmanager sollte ausgewählt werden.

4.3.2.5.2. Einsatz von externen Experten

In diesem Kontext beziehen sich Experten auf hochqualifizierte Fachleute, darunter erfahrene Berater, Projektmanager, Entwickler und Solution Architekten die über umfangreiches Know-how im Bereich SAP verfügen. Diese Architekten sind verantwortlich für die Entwicklung von SAP-Lösungen und die Formulierung kosteneffizienter IT-Strategien, die den Anforderungen des Unternehmens gerecht werden. Unter Qualifikation wird nicht nur die Kompetenz verstanden, sondern auch die Erfahrung. Ein erfahrener SAP Berater ist von großer Bedeutung, da er als Vermittler zwischen dem Unternehmen und dem ERP-Anbieter fungiert. Er bringt unabhängige Perspektiven und umfassendes Wissen in verschiedenen Fachbereichen mit, um den Implementierungsprozess erfolgreich zu gestalten. Fehlendes Verständnis der Anforderungen, schlechte Entscheidungen, fehlende Industriekenntnisse, mangelhaftes SAP-Wissen kann das Projekt massiv gefährden. Gemäß Al-Mashari/Zairi sollten Consultants insbesondere für die Schulung der Mitarbeiter zu den technischen Aspekten (SAP-Komponenten und Client/Server) verantwortlich sein sowie an der prozessualen Gestaltung des Projektes mitwirken. Insbesondere bei technischen Problemen oder Anpassungsschwierigkeiten ist die Unterstützung des Beraters unabdingbar. Ehie/Madsen heben in diesem Zusammenhang auch die „Qualität der Beraterdienstleistung“ als weiteren Erfolgsfaktor hervor. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass die Consultants und Change Manager die gleichen Ansätze zum Veränderungsprozess verfolgen. Darüber hinaus werden auch Fachleute in spezialisierten SAP-Implementierungsbereichen, sogenannte „Subject Matter Experts" (SMEs), hinzugezogen. Zusätzlich kommen „Business-Analysten" zum Einsatz, die sowohl technisches als auch geschäftliches Wissen besitzen und somit eine umfassende Perspektive auf die Anforderungen des Unternehmens bieten können.

4.3.2.5.3. Projekt Champion

Der Einsatz eines Projektchampions bzw. Projektsponsors zählt in der Literatur ebenfalls als wichtigster Erfolgsfaktor. Dies ist eine Führungskraft des oberen Managements, bestenfalls ein Linienmanager, die für die erfolgreiche Umsetzung und Marketing des SAP-Projektes verantwortlich ist. Die Anwesenheit einer solchen autoritären Person, die im Unternehmen bekannt, respektiert und geachtet wird, trägt dazu bei, den Projekterfolg zu gewährleisten. In Unternehmen, in denen es keinen solchen Champion gibt, kann das Projekt eher als reines technisches „IT-Projekt“ oder als „Vorgabe der Unternehmenszentrale“ wahrgenommen werden, was den Erfolg gefährden kann. Jedes SAP-Projekt sollte daher mit einem Projektchampion starten und nicht nur mit technischen Spezialisten. Francoise et al. empfehlen, dass Projektchampions in konfliktreichen Situationen integriert werden sollten. Diese Champions sollten ein Mitglied des Top Managements sein, stets verfügbar sein und einen formal definierten Autoritätslevel haben. Es wird empfohlen, dass die Champions in Bezug auf die Ziele und Auswirkungen geschult werden und in jeder Projektphase aktiv beteiligt sind.

4.3.2.6. Effektives Risikomanagement

Die Bewertung, Klassifizierung und Priorisierung der Risiken wurde ebenfalls von eingen Autoren als kritisch angesehen. Dunney und Donnelly schlagen vor, zur besseren Bewältigung von Risiken im Projektmanagement eine Size Complexity Matrix zu verwenden. Diese Matrix ermöglicht es dem Projektteam und den Beteiligten, das Ausmaß der Neuartigkeit und Komplexität eines Projekts besser zu verstehen. Aufgrund dieser Erkenntnisse können gezielte Maßnahmen entwickelt werden, um mit den Risiken umzugehen. Da SAP-Projekte oft komplex sind, ist es wichtig, mögliche Risiken frühzeitig zu identifizieren und geeignete Strategien zur Risikominimierung zu entwickeln.

4.3.2.7. Monitoring und Evaluation der Performance

Eine Kontinuierliche Überwachung des Projektfortschritts seitens des Lenkungsausschusses oder des Top Managements ist ebenfalls erforderlich, um sicherzustellen, dass das Projekt auf Kurs bleibt und erfolgreich abgeschlossen wird. Zu Beginn des Projekts sollte ein umfassender Überwachungsplan zu erstellen, der die Methodologie, Berichte, Änderungen und Validierungsmethoden festlegt. Dieser Plan sollte die regelmäßige Aktualisierung von Indikatoren für jedes Projektziel einschließen, um den Fortschritt zu messen. Darüber hinaus sollten Werkzeuge und schnelle Aktualisierungspraktiken für die Aufgabenliste implementiert werden. Meilensteine mit ihren Zielen könnte hier als gute Fortschrittskontrolle dienen. Und es sollten Projektüberwachungstools verwendet werden, die von allen Beteiligten verstanden werden können. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, Transparenz im Projektmanagement zu gewährleisten und die Kommunikation mit dem Top-Management zu erleichtern. Dieser Ansatz fördert die effektive Steuerung des Projekts und ermöglicht eine klare Sichtbarkeit der Leistungskennzahlen. Dieser Faktor ist besonders in der Post-Implementierungsphase von Relevanz, also der Run-Phase.

4.3.2.8. Klare und detaillierte Projektplanung

Um sicherzustellen, dass ein ERP-Projekt erfolgreich ist, ist es wichtig, einen klaren Projektplan, realistischen Zeitplan für alle Aktivitäten mit angemessenen Budgets und Ressourcen zu haben. Bingi et al. sprechen bei einem ERP-Implementierungsvorhaben von einer „organisatorischer Revolution“ als eine technologische. Die ausführliche Planung vor der Implementierung ist essenziell für den Erfolg. Ein fehler der definitiv unterbunden werden muss, ist die Verantwortung für die Implementierung nicht an die Technikabteilung zu überlassen. Das Management muss in jedem Schritt, in jeder Phase eingebunden werden und den Fortschritt kontrollieren.Relevanz nimmt mit jeder Phase ab, weil der Projektplan zu Beginn festgelegt wird und je besser der ist, desto besser sind die Monitoring und Koordination der Aktivitäten während der ganzen Implementierung. Die meisten Projekte scheitern daran, die Aktivitäten rechtzeitig und innerhalb des Budgets abzuschließen, daher ist eine genaue Überwachung der Zeit und Kosten sowie regelmäßige Überprüfungen des Projektumfangs und des Zeitplans notwendig, um sicherzustellen, dass das Projekt nach Plan abgeschlossen wird. Ein detaillierter Cutover-Plan ist ebenfalls erdorderlich, um sicherzustellen, dass stündliche Aufgaben detailliert geplant sind während des Cutovers.

4.3.2.9. Klarer Business Plan und Vision

Ein entscheidendes Element für Unternehmensverbesserungen ist die klare Definition von Vision und Mission, die als Grundlage für erfolgreiche Strategien dienen. Diese sollten in messbare Ziele umgesetzt werden und bilden die Grundlage für die Entwicklung einer ERP-Strategie, die die Umsetzung der Geschäftsanforderungen unterstützt. Jeder Projektbeteiligte sollte eine Vorstellung davon, was mit dem ERP-System erreicht werden soll und wie es in die Gesamtvision und Geschäftsstrategie des Unternehmens passt, ist entscheidend. Dies hilft, das Projekt in die richtige Richtung zu lenken und später die Bedürfnisse und Anforderungen präzise zu definieren sowie den Erfolg des Projekts zu messen. Dieser Faktor ist besonders zu Projektbeginn relevant.Kamhawi/Gunasekaran sprechen von einem „strategischen Fit“ der funktionalen Anforderungen mit den eindeutig definierten Visionen des Unternehmens, während Bradford/Florin den Begriff „organisatorischer objektiver Konsens“ eingeführt haben.

4.3.2.10. Beteiligung und Unterstützung des Projektteams

Die aktive Beteiligung des Projektteams trägt dazu bei, das System besser an die Anforderungen und Bedürfnisse des Unternehmens anzupassen. Dies ermöglicht eine reibungslosere Integration und eine höhere Akzeptanz des Systems. Die am häufigsten zitierte „Userbeteiligung“ beschreibt den Relevanzgrad des ERP-Systems für ihre Arbeit und die Bereitschaft der Mitarbeiter, sich aktiv am Implementierungsprozess zu beteiligen. Zudem spiegelt sie die Zufriedenheit mit dem System wider. Eine frühzeitige Einbindung vor Projektbeginn ermöglicht es, Feedback und Zustimmung einzuholen und im Verlauf des Projektes sicherzustellen, dass die Benutzer das System verstehen und akzeptieren, wobei Esteves/Pastor diese Beteiligung in der dritten Projektphase als besonders relevant erachten. Die Bildung eines Teams von „Key-Usern" kann dazu beitragen, internes Fachwissen aufzubauen und einen reibungslosen Implementierungsprozess zu gewährleisten. Gleichwohl sollten die Benutzer aktiv an der Leitung und technischen Umsetzung des Projekts beteiligt sein, anstatt dies allein der IT-Abteilung zu überlassen. Denn sie haben oft ein besseres Verständnis für die internen Abläufe und Anforderungen als externe Berater. Gemäß Shaul/Tauber schließt dieser Erfolgsfaktor auch das „Systemvertrauen“ und das „Vertrauen zwischen ERP-Anbietern, Beratern und Benutzern“ ein. Interessanterweise wird „Vertrauen“ jedoch von vielen anderen Autoren als eigenständiger Erfolgsfaktor betrachtet.

4.3.2.11. Effektives Change Management

„Bei keiner größeren Softwareimplementierung geht es wirklich um die Software. Es geht um das Change Management.“ Dieser Standpunkt betont, dass der Schlüssel zum Erfolg nicht nur in der Installation der Software liegt, sondern vielmehr in der sorgfältigen Planung und Umsetzung des Change Managements.

4.3.2.11.1. Effektive Kommunikation

Eine erfolgreiche Change-Management-Strategie umfasst jedoch auch „effektive Kommunikation“, welcher mit zu den wichtigsten Faktoren zählt. Die Einrichtung interner Kommunikationskanäle, die verschiedene Formen wie Fokusgruppen, Newsletter, E-Mails und webbasierte Archive umfassen, ist unabdingbar. Diese Kanäle dienen dazu, Mitarbeiter über neue Entwicklungen zu informieren und Fragen im Zusammenhang mit der SAP-Implementierung zu beantworten. Brugger et al. empfehlen informelle Kommunikationskanäle dann, wenn Flexibilität, zwischenmenschliche Beziehungen und die Überwindung von bürokratischen Filtern in einer dezentralen, autonom arbeitenden Organisation eine Rolle spielt. Formale Kommunikation ist dann von Bedeutung, wenn klare und autoritative Informationen, insbesondere in hierarchischen Strukturen, übermittelt werden. Esteves/Pastor-Collado betonen, dass Informationen nicht nur innerhalb des Projektteams geteilt werden sollten, sondern auch die Ergebnisse und Ziele in jeder Implementierungsphase an die gesamte Organisation kommuniziert werden müssen, um sicherzustellen, dass alle Beteiligten gut über Integrationsrisiken informiert sind. Kommunikationspläne könnten hilfreich sein mit Informationen zur ERP-Einführung, zur Veränderung der Geschäftsprozesse, zur Demonstration der SAP-Module, zu Change-Management-Strategien und Kontaktpersonen enthalten. Daher sollte das Management anerkennen, dass eine kontinuierliche Kommunikation von entscheidender Bedeutung ist, und den Schwung ihrer ursprünglichen Kommunikationsstrategie aufrechterhalten, um den Erfolg von Initiativen zum Business Process Reengineering (BPR) sicherzustellen.

4.3.2.11.2. BPR und minimale Anpassung „Vanilla Ansatz“

Im Zusammenhang mit dem Change Management wurden „BPR und minimale Anpassung“ mehrfach als Erfolgsfaktor erwähnt. Die Bereitschaft zur Anpassung von Geschäftsprozessen an die SAP-Software, anstatt die Software an bestehende Prozesse anzupassen, minimiert den Anpassungsaufwand und ist daher ein wichtiger Erfolgsfaktor. Francoise et al. empfehlen, vor der Konfiguration die Grenzen für die Neugestaltung von Geschäftsprozessen und individuelle Anpassungen klar zu definieren, minimale Anpassungen anzustreben, die neuen Prozesse mit dem Management abzustimmen und spezifische BPR-Aktivitäten im Projektplan zu dokumentieren, um die Effizienz und Effektivität dieser Veränderungen sicherzustellen.Bei der Neugestaltung werden bewährte Praktiken „Best-Practices“ berücksichtigt. Dies umfasst die Bildung von sogenannten BPR-Teams, die aktuellen Prozesse analysieren und Bereiche für Verbesserungen identifizieren. Wenn die bestehenden Geschäftsprozesse langfristig geeignet sind, kann eine Konvertierung in Betracht gezogen werden. Falls eine signifikante Verbesserung der Prozesse durch die Anwendung von SAP Best Practices möglich ist, könnte ein Greenfield-Ansatz erwogen werden, der die Neugestaltung der Geschäftsprozesse ermöglicht. Wenn die Konsolidierung des Systemumfelds während der SAP-Einführung angestrebt wird, kann sowohl ein Greenfield-Ansatz als auch ein selektiver Datenübergang in Betracht gezogen werden, um Daten aus verschiedenen Systemen in das neue S/4HANA-System zu überführen. Die Entscheidung zwischen Greenfield und Brownfield sollte jedoch auf der jeweiligen Situation basieren, da es keinen universell passenden Ansatz gibt.

4.3.2.11.3. Training und Weiterbildung

Eine weitere Change Management Strategie ist „Training und Weiterbildung“. Häufig scheitern ERP-Projekte aufgrund unzureichender Schulungsinitiativen für die Mitarbeiter, weshalb diese Strategie als besonders kritisch für den Projekterfolg identifiziert wurde. Das Hauptziel des Trainings besteht darin, die Mitarbeiter und Top Manager mit dem neuen SAP-System vertraut zu machen, die Akzeptanz, Veränderungsbereitschaft zu steigern und die Expertise zu fördern. Dieses Training beschränkt sich nicht nur auf die bloße Bekanntschaft mit dem neuen System, sondern legt vor allem Wert darauf, die Mitarbeiter aktiv in die neuen Prozesse einzubeziehen und ein Verständnis für die Auswirkungen der Systemintegration auf die Arbeitsweise zu vermitteln und dem organisatorischen Wandel. Ort empfiehlt dem Management, dass die Schulung in speziell konzipierten Roll-out-Teams durchgeführt wird und dass die Wissensvermittlung im Rahmen der Prozessdefinition und der Visualisierung innerhalb eines ERP-Templates erfolgen sollte. In diesem Fall ist die Einrichtung eines unabhängigen SAP-Schulungssystems in der finalen Projektphase entscheidend, das von den Test- und Entwicklungssystemen getrennt ist, da es sicherstellt, dass die Schulung der Mitarbeiter in einer stabilen und konsistenten Umgebung durchgeführt wird, die nicht von jedweden Test- oder Entwicklungstätigkeiten beeinträchtigt wird. Banks-Grasedyck et al. unterstreichen die Bedeutung der Erstellung von praxisnahen Schulungsmaterialien, die auf den tatsächlichen Geschäftsprozessen basieren. Ebenso ist es nach Abschluss des Projekts von wesentlicher Bedeutung, kontinuierliche Schulungen durchzuführen für einen sogenannten „Skill-Shift“ für die Mitarbeiter, insbesondere der Key-User, die nach der Implementierungsphase als Multiplikatoren fungieren. Dies ist notwendig, um neue Kompetenzen und Qualifikationen zu erwerben, insbesondere wenn Upgrades oder andere wesentliche Änderungen in der Systemumgebung vorgenommen werden.

4.3.2.11.3. Unternehmenskultur

Die Unternehmenskultur spielt eine entscheidende Rolle bei der Einführung von SAP-Software, da die Zusammenarbeit der Mitarbeiter in einer vernetzten und kooperativen Kultur notwendig ist, um das volle Potenzial dieser Systeme auszuschöpfen, was oft eine Anpassung traditioneller hierarchischer Strukturen erfordert. Francoise et al. empfehlen eine Reihe von Maßnahmen zur Bewältigung dieses kritischen Faktors. Dazu gehört die formelle Unterstützung von Meinungsführern, die Akzeptanz des neuen Systems durch Führungskräfte, die frühzeitige Bewertung der Bereitschaft der Organisation zur Veränderung, umfassende Schulungen, Risikoidentifikation und -management, Kommunikation über die Vorteile und Veränderungen des ERP-Systems sowie die Motivation der Mitarbeiter und die Schulung des Projektmanagers in Bezug auf Change-Management-Probleme. Dabei sollte die Veränderungsbereitschaft der gesamten Organisation berücksichtigt werden, und Widerstände gegen Veränderungen sollten frühzeitig abgebaut werden, um den Projekterfolg sicherzustellen.

4.4. Darstellung der Ergebnisse

Die Ergebnisse der systematischen Literaturanalyse bzw. die häufigsten Erfolgsfaktoren als direkte Determinanten der SAP Projektabsicht werden als Grundlage für ein vorläufiges generalisierbares Erfolgsfaktorenmodell herangezogen. Dieses vorläufige Faktorenmodell wird in Kapitel 5 erweitert.

Abbildung 7:Vorläufiges Erfolgsfaktorenmodell für SAP Implementierungen (Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Bhatti, 2005, S. 2)

Die strategische Perspektive bezieht sich auf die Kernkompetenzen, die notwendig sind, um die Mission und die langfristigen Ziele der Organisation zu erreichen. Die taktische Perspektive betrifft die detaillierte Umsetzung und die konkreten Schritte, die unternommen werden müssen, um die strategischen Ziele zu erreichen.

5. Empirische Untersuchung zur Ermittlung relevanter Erfolgsfaktoren

V. Quellenverzeichnis

ACM (2023): ACM Journals, https://www.acm.org/publications/journals#:~:text=ACM%27s%20high-impact%2C%20peer-,quality%20in%20their%20respective%20fields (Stand: 2023, Zugriff: 27.08.2023).

Aichele, C./Schönberger, M. (2014): IT-Projektmanagement: Effiziente Einführung in das Management von Projekten, Wiesbaden 2014.

Amberg, M./Fischl, F./Wiener, M.(2005): BACKGROUND OF CRITICAL SUCCESS FACTOR RESEARCH, Working Paper No, 2, Nürnberg.

Backmeier, K. (2017): Analyse der Ursachen und Wirkungen des Einsatzes von hybriden Projektmanagementmethoden im Softwareentwicklungsprozess, September 2019.

Beiderwieden, A./Pürling, E. (2017): IT-Projekte: Projektmanagement für IT-Projekte, 6. Aufl., Köln 2017.

Bogner, A./Littig, B./Menz, W. (2014): Interviews mit Experten – Eine praxisorientierte Einführung, Wiesbaden 2014.

Boland, A., Cherry, M. G./Dickson, R. (2017): Doing a Systematic Review. A Student´s Guide, 2. Aufl., London, California, New Dehli und Singapore.

Booth, A./Papaioannou, D./Sutton, A. (2016): Systematic Approaches to a Successful Literature Review. 2. Aufl., Los Angeles u.a. 2016.

Bosch-Rekveldt, M./Jongkind, Y./Mooi, H./Bakker/Verbraeck (2011): Grasping project complexity in large engineering projects: the TOE (technical, organizational and environmental) framework,” International Journal of Project Management, Vol. 29(6), pp. 728–739, 2011.

Brady, T/Davies, A. (2014): Managing structural and dynamic complexity: a tale of two projects, Project Management Journal, Vol. 45(4), pp. 21–38, 2014.

Brandstäter, J. (2013): Agile IT-Projekte erfolgreich gestalten – Risikomanagement als Ergänzung zu Scrum, Wiesbaden 2013.

Brugger, R. (2015): IT-Projekte strukturiert realisieren. Situaitonen analysieren, Lösungen konzipieren - Vorgehen systematisieren, Sachverhalte visualisieren - UML und EPKs nutzen. 2. Aufl. Wiesbaden 2005.

Brugger, T./Czeslik, M./Hager, A./Uebel, M. (2021): Business Transformation mit S/4HANA- Leitlinien und Vorgehensmodell für einen ganzheitlichen Unternehmenswandel, Wiesbaden 2021.

Brunner, S./Reichhardt, P./Munzel, M. (2021): Schnelleinstieg in SAP S/4HANA, Gleichen 2021.

Bungard, W. (2005): Einführung unternehmensweiter Standard-Software-Pakete: Eine gefährliche Gratwanderung zwischen wirtschaftlichem Höhenflug und existenzbedrohendem Absturz. In: Bungard, W. (Hrsg.): SAP-Einführung mit Change Management: Konzepte, Erfahrungen und Gestaltungsempfehlungen, Wiesbaden 2005.

Buzzell, R. D./Bradley, T. G. (1989): Das PIMS-Programm – Strategien und Unternehmenserfolg, 1989 Wiesbaden.

Compagna, L. (2017): Managing SAP Projects, 2017.

Constantinos, S. (1999): Supply Chain Management (SCM) and Organizational Key Factors for Successful Implementation of Enterprise Resource Planning (ERP) Systems, In: AMCIS 1999 Proceedings, December 1999, Vol. 276, http://aisel.aisnet.org/mcis2010/7.